श्रीमद्भागवतमहापुराण के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ही महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के रूप में अवतरित हुये थे। महर्षि वेदव्यास को कृष्णद्वैपायन, वेदव्यास, बादरायण तथा पाराशर्य आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु ने इस अवतार में वेदों का विभाजन किया एवं पुराण, महाभारत तथा ब्रह्मसूत्रों का ज्ञान प्रदान किया। महाभारत को पञ्चम वेद एवं कार्ष्णवेद के नाम से भी जाना जाता है।

वेदव्यास जी के अनेक विख्यात शिष्य थे जिनमें से पैल, वैशम्पायन, जैमिनि, सुमन्तु तथा रोमहर्षण आदि प्रमुख थे। महर्षि वेदव्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की शिक्षा क्रमशः पैल, वैशम्पायन, जैमिन एवं सुमन्तु मुनि को प्रदान की थी। हिन्दु धर्म में कल्पभेद के कारण विभिन्न पुराणों के चरित्रों एवं दृष्टान्तों में मतभेद प्रतीत होता है। अतः समस्त चरित्रों को कल्प के अनुरूप व्यवस्थित करने हेतु वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी।

महाभारत के आदि पर्व में वर्णित महर्षि वेदव्यास के जन्म से सम्बन्धित कथा के अनुसार महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर एवं माता सत्यवती थीं।

प्राचीनकाल में पुरुवंश में एक राजा थे जिनका नाम वसु था। वसु ने देवराज इन्द्र को प्रसन्न करने हेतु कठिन तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र ने उन्हें चंदेरी नामक एक दिव्य राज्य एवं अपना विमान प्रदान किया। इन्द्र प्रदत्त विमान पर आरूढ़ होकर राजा वसु आकाश में भ्रमण करते थे। राजा वसु के समीप विभिन्न गन्धर्व एवं अप्सरायें आती थीं। आकाश में विचरण करने के कारण राजा वसु को उपरिचर वसु के नाम से भी जाना जाता है।

चंदेरी नगर के निकट शुक्तिमति नाम की एक नदी थी। एक समय कोलाहल नामक पर्वत ने कामातुर होकर शुक्तिमति नदी का मार्ग रोक लिया जिससे राजा वसु कोलाहल पर्वत पर क्रोधित हो उठे तथा उन्होंने उस पर्वत पर अपने पग से प्रहार किया। राजा वसु के प्रहार से उस पर्वत में एक विवर अर्थात् छिद्र हो गया। उस विवर से शुक्तिमति नदी प्रवाहित होने लगी जिसके कारण शुक्तिमति नदी का कोलाहल पर्वत से समागम हुआ। उस समागम के कारण शुक्तिमति नदी ने गर्भ धारण कर लिया जिससे एक पुत्र एवं एक पुत्री उत्पन्न हुयी। शुक्तिमति नदी ने उन दोनों को राजा वसु को प्रदान कर दिया। राजा ने पुत्र को वसुपद नाम दिया तथा उसको अपने सेनापति के रूप में नियुक्त कर लिया। शुक्तिमति की पुत्री से विवाह कर राजा ने उसे अपनी धर्मपत्नी बनाया जिसका नाम गिरिका था।

समय आने पर गिरिका ऋतुवती हुयी किन्तु जिस दिन वह ऋतु स्नान करने को थी उस दिन राजा वसु के पितरों ने उनसे कहा कि वन से मृग का आखेट करके हमारा श्राद्ध करो। पितरों की आज्ञानुसार राजा आखेट करने हेतु वन में गये। वह वसन्त ऋतु का समय था तथा राजा वन की प्राकृतिक सुन्दरता का अवलोकन कर कामातुर हो गये। कामावेश में रतिक्रिया की कल्पना कर राजा का वीर्यस्खलित हो गया। राजा ने यह विचार किया कि - "मेरा वीर्य एवं मेरी सुकुमार स्त्री का ऋतुकाल व्यर्थ न हो जाये"। अतः राजा ने अपने वीर्य को वृक्ष के पत्ते में ले लिया तथा अपने विमान में बैठे हुये श्येन (श्येम) नामक पक्षी से कहा कि "यह मेरा वीर्य है इसको शीघ्रातिशीघ्र ले जा कर मेरी पत्नी गिरिका तक पहुँचा दें।"

वह पक्षी उस वीर्य को लेकर वहाँ से उड़ा, किन्तु मार्ग में उस पक्षी को उसकी ही प्रजाति के एक अन्य पक्षी ने वीर्ययुक्त पत्ता ले जाते हुये देखा तथा उसे कुछ खाने की वस्तु समझकर उससे लड़ने लगा। दोनों पक्षियों की छीना-झपटी में वह वीर्य यमुना में जा गिरा। संयोगवश यमुना में उसी स्थान पर एक मछली ने आकर उस वीर्य को निगल लिया। वह मछली कोई साधारण मछली नहीं अपितु अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी जो एक ब्राह्मण के श्राप के कारण मछली बन गयी थी। दस माह के उपरान्त उस मछली को निषादों ने पकड़ लिया तथा जब उन्होंने उसका पेट चीरा तो एक कन्या एवं बालक प्रकट हुआ। उनको देखकर निषाद आश्चर्यचकित हो गये तथा उन दोनों को राजा के समक्ष ले गये।

राजा ने बालक को मत्स्यराज नाम प्रदान कर स्वयं के समीप रख लिया तथा वह कन्या निषाद को ही सौंपते हुये कहा कि अपनी पुत्री की भाँति इसका लालन-पालन करो। निषाद ने उस कन्या को सत्यवती नाम दिया तथा उसका अपनी पुत्री के समान ही पालन-पोषण किया। सत्यवती को मत्स्योदरी एवं मछोदरी के नाम से भी जाना जाता था। सत्यवती मछलियों का व्यापार करती थी जिसके कारण उसके शरीर से मछली की गन्ध आती थी जिससे वह मत्स्यगन्धा के नाम से विख्यात हो गयी। थोड़ी और आयु व्यतीत होने पर मत्स्यगन्धा अपने पिता की आज्ञानुसार नाव द्वारा महात्माओं को यमुना पार कराने का कार्य करने लगी।

एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुये पाराशर ऋषि का आगमन यमुना नदी के तट पर हुआ। नाव में बैठी सुन्दर सत्यवती के रूप-सौन्दर्य को देखकर पाराशर ऋषि मोहित हो गये। पाराशर ऋषि ने कामातुर होकर मत्स्यगन्धा से समागम करने का प्रणय निवेदन किया। मत्स्यगन्धा ने कहा - "महाराज नदी के दोनों ओर ऋषिगण उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में हमारा समागम नहीं हो सकता।" यह सुनकर पराशर ऋषि ने अपने योगबल से चारों ओर भयङ्कर धुयें के समान घना कुहरा उत्पन्न कर दिया। उस घने कुहरे के कारण वहाँ निकटतम वस्तु को देखना भी दुर्गम प्रतीत हो रहा था।

सत्यवती उस अन्धकार को देखकर आश्चर्यचकित हुयी तथा मन ही मन विचार करने लगी कि, ये अवश्य ही कोई महान तपस्वी हैं। सत्यवती ने ऋषि से निवेदन किया कि - "महाराज मैं अभी कन्या हूँ और मेरा धर्म अपने पिता की आज्ञानुसार ही व्यवहार करना है। आपसे संसर्ग करके मेरा कौमार्य भङ्ग हो जायेगा। मैं अपने पिता को क्या उत्तर दूँगी तथा किस प्रकार जीवन निर्वाह करूँगी। कृपया आप इस तथ्य पर विचार कर लीजिये तदुपरान्त जो इच्छा हो सो कीजिये।"

पराशर ऋषि ने कहा - "तुम मेरी कामना पूरी करो। तुम्हारा कौमार्य भङ्ग नहीं होगा, मैं तुम्हें अक्षत्-योनि का वर प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त भी तुम जो चाहो वर माँग लो।" सत्यवती ने कहा - "महाराज मेरी देह से मछली की गन्ध आती है जिसके कारण सभी मुझे मत्स्यगन्धा कहते हैं, कुछ ऐसा चमत्कार करें कि मेरी देह सुगन्धित हो जाये।"

पराशर ऋषि ने उसको मनोवाञ्छित वर प्रदान किया तथा उसके साथ संसर्ग किया। पराशर ऋषि द्वारा दिये वरदान के फलस्वरूप मत्स्यगन्धा की देह अत्यन्त सुगन्धित हो गयी जिसकी अनुभूति एक योजन से हो जाती थी। तदुपरान्त वह दिव्यगन्धा, गन्धवती, योजनगन्धा तथा गन्धकाली आदि नामों से विख्यात हुयी। अक्षत्-योनि होने के कारण उसे अच्छोदा भी कहा जाता था।

पराशर ऋषि के संसर्ग से सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोक-लाज से सत्यवती एवं उसके पिता ने उस पुत्र को यमुना द्वीप पर छोड़ दिया। यही पुत्र कालान्तर में वेदव्यास के रूप में विख्यात हुये। भूलोक पर पदार्पण करते ही अचिन्त्य शक्तिशाली व्यास जी ने अपनी माता से कहा - "आवश्यकता पड़ने पर जब भी आप मेरा स्मरण करेंगी, मैं तत्क्षण ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा।" ऐसा कह कर वे तपस्या करने हेतु द्वैपायन द्वीप पर चले गये। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा श्याम वर्ण का होने के कारण वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी प्रसिद्ध हुये।

तदनन्तर सत्यवती का विवाह महाराज शान्तनु से हुआ। शान्तनु के द्वारा सत्यवती ने दो पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य था। एक युद्ध में चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हुआ तथा विचित्रवीर्य भी सन्तानहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। यद्यपि महर्षि वेदव्यास ने धार्मिक तथा वैराग्य जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया था, तथापि माता के निवेदन पर वंशवृद्धि हेतु इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों सन्तानहीन रानियों से नियोग द्वारा दो पुत्र उत्पन्न किये थे जो धृतराष्ट्र एवं पाण्डु के नाम से प्रतिष्ठित हुये।

महर्षि वेदव्यास ने लोकहित के उद्देश्य से वेदों का सम्पादन एवं वर्गीकरण किया तथा वेदों को चार भागों में विभाजित किया जिसके कारण उन्हें वेदव्यास कहा गया। वेदव्यास जी ने महाभारत, अट्ठारह पुराण, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मसूत्र एवं मीमांसा आदि अनेक अन्य ग्रन्थों की रचना करके अपने ज्ञान के प्रकाश से सृष्टि को लाभान्वित किया। समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ धर्म के प्रति इस अमूल्य योगदान हेतु श्री वेदव्यास जी सम्पूर्ण जगत् में पूजनीय हैं। इस प्रकार श्री वेदव्यास जी के प्रादुर्भाव की कथा सम्पूर्ण होती है।

महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर एवं उनकी सहधर्मिणी सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतरित हुये थे। भीष्म, चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य वेदव्यास जी के दत्तक भ्राता थे। महर्षि वेदव्यास की धर्मपत्नी आरुणी थीं, जिन्हें वाटिका एवं पिंजल के नाम से भी वर्णित किया गया है। आरुणी ऋषि जाबालि की पुत्री थीं। वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव थे। धर्मग्रन्थों में विदुर, धृतराष्ट्र एवं पाण्डु के पिता के रूप में भी वेदव्यास जी का वर्णन प्राप्त होता है।

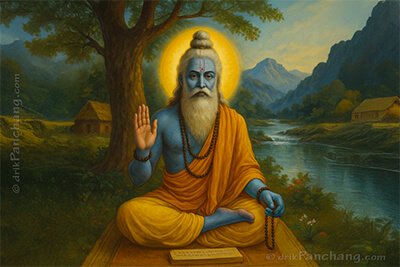

वेदव्यास जी को एक वृद्ध ऋषि के रूप में चित्रित किया जाता है। वे गेरुआ धोती एवं अङ्गवस्त्र धारण किये रहते हैं। उनके केश श्वेत हैं तथा लम्बी दाढ़ी है। उनके मस्तक पर तिलक सुशोभित रहता है तथा वे गले एवं भुजाओं में रुद्राक्ष की मालायें धारण करते हैं। महर्षि वेदव्यास से सम्बन्धित कुछ चित्रों में उन्हें मयूरपंख द्वारा वेदादि लेखन करते हुये दर्शाया जाता है।

महर्षि वेदव्यास मूल मन्त्र -

ॐ व्यां वेदव्यासाय नमः।

महर्षि वेदव्यास पौराणिक मन्त्र -

व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे।

नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः॥

महर्षि वेदव्यास नमस्कार मन्त्र -

नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः।

येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्ज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः॥