One of the famous legends of Diwali is associated with Lord Rama. It is believed that Lord Rama, his wife Goddess Sita and his brother Lakshmana returned to Ayodhya after completing the exile of fourteen long years on the day of Diwali. Hence, Diwali is observed to celebrate the return of Lord Rama to Ayodhya.

As the day coincides with no moon day, people lit every nook and corner of homes as well as streets to welcome the arrival of Lord Rama, Goddess Sita and Lakshmana.

Dhanteras marks the beginning of the Diwali celebrations and is dedicated to the worship of Goddess Lakshmi and Lord Kuber. As both Lakshmi and Kuber denote wealth, the day is celebrated in their honour as 'Dhanteras' as Dhan literally translates as wealth in English. The day falls on the 13th day of Krishna Paksha in the Hindu month of Kartika, hence the name Dhanteras.

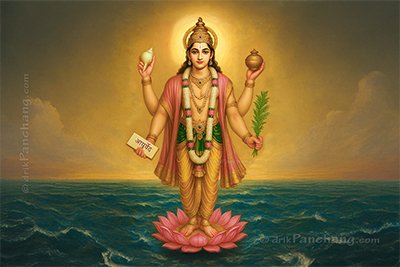

As per the legends, during the Samudra-Manthan (ocean churning), goddess of wealth Shri Lakshmi emerged from the ocean carrying a pot of gold with her along with Lord Kuber, the god of wealth on the day of Dhanteras. Thus, worshipping both the deities together on this day is considered auspicious. People offer special 'Bhoga-Prashada' and pray for prosperity and wealth.

Dhanteras Puja is performed in Pradosha Kaal after sunset, which is considered most auspicious. The houses are thoroughly cleaned as it is believed that Goddess Lakshmi only dwells at clean places. In the evening, traditional earthen lamps are lit and the entrance of the house is adorned with colourful 'Rangoli' to welcome the goddess. The practice of buying metal on this day is also prevalent and hold high significance as part of various rituals followed during the course of five days. It is believed that buying utensils and precious metals like silver and gold will bring fortune and luck in life and goddess Lakshmi bestow with boons.

Dhanvantari Trayodashi is also celebrated on the same day as Dhanteras. God Dhanvantari is the god of health and the originator of Ayurveda, is believed to have emerged from the ocean during the Samdura-Manthan with the pot of Amrita the elixir of life on this day. As per the Hindu scriptures, Dhanvantari is 12th incarnation of Lord Vishnu, and is one of the 14 gems emerged during the ocean churning. People pray for good health, long-life and overall well-being and worship Dhanvantari on his incarnation day.

In northern India, Narak Chaturdashi is observed as part of Diwali festivities and also known as Chhoti Diwali. The day takes its name Narak Chaturdashi from the legend of Narakasura and his eventual execution at Lord Krishna's hand. Demon king Narakasura, spread his reign all over the universe including the 'Swargalok' the kingdom of Indra. He also stole the jewelry of Aditi, the mother of Gods and abducted 16000 girls and women. Lord Krishna killed Narakasura and restored the reign of Indra and honour of Aditi and freed and married the abducted 16000 women. Thus, the day is celebrated to mark the deliverance of Narakasura at the hand of Lord Krishna.

In southern states, Narak Chaturdashi is celebrated as main Diwali festival which symbolizes the victory of Lord Krishna over Narakasura as the victory of good over evil. On this day, people wear new clothes, eat traditional sweets, light lamps, decorate their homes, burst crackers and exchange greetings with loved ones.

Many observe the day as Roop Chaturdashi, putting Ubtan (face pack) mix with various oils especially sesame oil and bath before sunrise to reinvigorate the youthful glow and radiance as Roop literally translates into beauty in English.

Deepdan or donation of lamps also finds its significance on this day as people donate 14 lamps to appease the god of death Yamraja.

The festival of lights or Diwali is celebrated on the 4th day of the festivities that falls on the new moon day of the month of Kartik. Diwali finds its significance in the legend of Lord Rama and demon King Ravana. Lord Rama, the future king of Ayodhya, was living in exile when Ravana abducted Rama's wife Goddess Sita and held her captive in his kingdom. Rama, with his army led by Lord Hanuman, got into a war with Ravana to save Sita from his captivity. Eventually, Lord Rama killed Ravana and returned to his kingdom along with Sita and his brother Lakshmana. To welcome Lord Rama, citizens of Ayodhya lit lamps as it was the dark night of new moon. The observance symbolizes the dispersion of internal glumness and ignorance with the light of knowledge and hope.

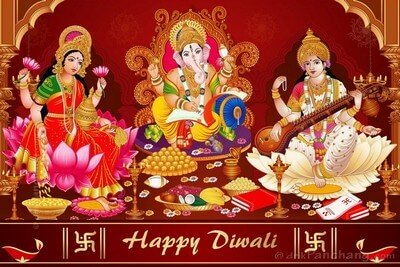

Lakshmi Puja is the most important part of Diwali celebrations. The day starts early, people clean their house thoroughly and adorn it with fresh flowers, lights and make Rangolis to welcome goddess Lakshmi. Traditionally, the Puja is performed during Pradosha in Sthir Lagna, but the best Muhurat should be consulted with a Panchang or Panditji as it varies with location.

In the evening, earthen lamps or Deepaks are lit to eliminate the darkness. Thousands of Deepak illuminate the dark night of New Moon and disperse the darkness.

For the Puja, the whole family gather together decked in new and traditional clothes invoke Goddess Lakshmi with Mantras and rituals to receive the blessings of eternal prosperity and a better life from the goddess. Special Prasadam, sweets and traditional delicacies are made for the occasion and are offered to the goddess. Fireworks and bursting of cracker are also common in various parts of the country and are done after the Puja. On the day of Diwali, young take blessings from elders and visit relatives, loved ones and friends to extend Puja greetings and share Diwali sweets.

In west Bengal, instead of Lakshmi Puja, Kali Pujan is observed.

Traders and businessmen worship and change their ledgers or account books for the New Year on the day.

Some assumptions indicate Diwali originated as a harvest festival. As the festival of Diwali falls during the month of October or November, which is the harvesting time for the Kharif crop in many parts of India. In rural areas, farmers pray and offer their gratitude to God for granting them a successful season and yield. Many Indian states have harvest festival as their main celebrations of the year. Kerala celebrate Onam, Baisakhi celebrate Lohri, and likewise Holi, Makar Sankranti and Rongali Bihu are some important harvesting festivals in India. In fact Keralites do not celebrate Diwali at all and instead celebrate Onam as their main festival.

The next day of Diwali is celebrated as Bali Pratipada, Govardhan Puja or Suhag Padwa, depending on the region and state. In central India, Suhag Padwa and Govardhan Puja are prevalent while in southern India and in Maharashtra, Bali Pratipada is more common.

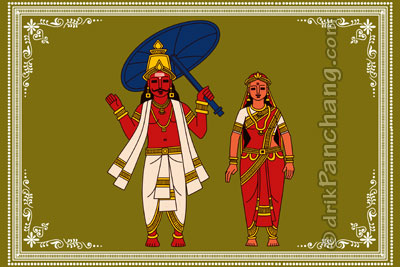

The legend associated with Bali Pratipada lies in the story of demon but kindhearted king Bali and marks the victory of lord Vishnu over Bali and his subsequent fleeing to 'Patalalok' or the nether world. However kind and benevolent the Bali was, his egotism and a sense of superiority surpass his conscience leaving him highly conceited. Thus, Lord Vishnu incarnated as 'Vamana' and defeat him pushed him to dwell in the 'Patala'. Acknowledging the good deeds of Bali, Vishnu gave him a boon so that he could visit Earth once in a year and the day later came to known as Bali Pratipada.

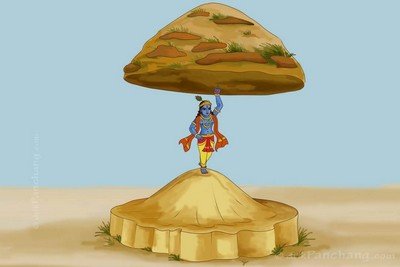

To mark the day when Lord Krishna saved the citizens of Gokul from the torrential rains under the mount Govardhan carrying on his little finger, Govardhan Puja is observed on the next day of Diwali. The rains was the manifestation of the wrath of Indra, when Krishna asked the citizens of Gokul to worship Govardhan hill instead of Indra in anticipation of better rains and farm yield. When, Krishna didn't deter even after continuously carrying the hill for many days, Indra conceded defeat and stopped the rains. Thus, in honour of Govardhan hill and the victory of lord Krishna over Indra, the day is celebrated in many parts of the country. A small hill of cow dung is made and worshipped on the day. Farmers also worship their cattle and feed them special feast on the day.

The Kartik month Pratipada or Padwa also marks New Year for the people of Gujarat. New Year or Bestu Varas as said in Gujarati is the first day of Gujarati calendar and is celebrated in tandem with Govardhan Puja. Businessmen and traders replace their old ledgers with new ones as Gujarati financial year also begins on this day. The day is celebrated with visits in temples, eating grand and traditional Gujarati delicacies with the family and exchange of greetings with loved ones.

Married women bath early before sunrise on this day and seek blessings of their elders and husband, thus the day is called Suhag Padwa and is celebrated in some parts of the country especially in the Madhya Pradesh. Women also visit the temple of Gajalakshmi on this day and pray for long and happy married life.

Bhai Dooja is celebrated two days after Diwali and culminates the five days festivities of Diwali celebrations. On this day, brothers visit their married sister to spend some time with her and ensure her well-being and offer her presents. Sisters welcome their brothers with grand feast. The rituals involve sisters putting 'Tilak' on brothers' forehead and performing of 'Aarti' while praying for the happiness and fortunes for their brothers.

As per the legend associated with the observance, the king of death, Yama visited his sister Varni who welcomed him with love and a grand meal. When, Yama said to her to ask anything in gift, Varni asked that all brothers should visit their sisters on this day and sisters should pray for the well-being of their brothers. Another legend tells the story of Lord Krishna and his Subhadra. After killing the demon Narakasura, Krishna visited his sister Subhadra who welcomed him with sweets and put Tilak on his forehead as mark of victory.